Лингвистическая сторона литературных баталий начала XIX века, так называемая «полемика о старом и новом слоге», бросается в глаза всем читающим арзамасские и околоарзамасские тексты. Исторические победители — те, на стороне которых оказался лицеист Сверчок, — издеваются над своими оппонентами, «староверами», «гасильниками», пишущими вместо нормальных русских слов всякие абие и аще и с псалтырями наперевес изгоняющими из языка любые заимствования. Читатель «Евгения Онегина» помнит пародийное извинение перед вождем «Беседы любителей русского слова» адмиралом Шишковым за выражение comme il faut: «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Это имя всегда вспоминают, когда объясняют лингвистический термин «пуризм». Многие слышали, что адмирал Шишков предлагал назвать калоши «мокроступами» (это слово довольно рано и уверенно вошло в русский язык, пусть и как шуточное), а кто-то знает и целую пародийную фразу на «шишковском языке»: «Хорошилище идет по гульбищу из позорища на ристалище» (есть варианты) — то есть якобы «Франт идет по бульвару из театра в цирк». Хорошо, хоть эту фразу не приписывают самому Шишкову, но даже и авторство его современников сомнительно: в те времена приезжий цирк (да и бега, и другие «ристалища») был довольно редким зрелищем.

Как обычно бывает в таких случаях, история полемики существенно обросла мифами. Интересующая нас дискуссия приходится на первую четверть XIX века — царствование Александра I, эпоху войн с Наполеоном и осторожных реформ. Почему русское общество, которому было чем заняться, так интересовали лингвистические споры? Полемика вокруг слога была поздним отголоском общеевропейского, прежде всего французского, эстетического «спора о древних и новых», в котором вопросы языка играли отнюдь не первостепенную роль. Разумеется, это могло быть замещением спора политического, в то время по цензурным условиям невозможного. Но не только. Как отмечают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, начиная с Петра русское правительство проводило активную языковую политику. Петр наводняет язык заимствованиями, дает стилистические указания чиновникам и лично создает знакомый нам русский гражданский алфавит. Екатерина приказывает собрать словари всех языков России (едва ли не первый государственный проект полевой лингвистики в мире), пишет Фридриху Великому (по-французски), что русский язык богаче немецкого, а Павел вместо «обозреть» велит говорить «осмотреть», а вместо «выполнить» — «исполнить»: так ему больше нравилось.

Весь XVIII век Россия переживала активную перестройку языковой ситуации: «высокий» церковнославянский язык все сильнее ограничивался сферой собственно богослужения, литературный язык приблизился к «низкому» русскому, общественная и культурная элита стала массово владеть иностранными языками, отчасти перенявшими функцию «высокого» регистра. Так что образованная Россия привыкла смотреть на русский язык как на дело национальной важности. Говорила ли при этом она на нем реально, не так важно. Публицист и литератор Андрей Кайсаров писал: «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или браним наших служителей».

Главным текстом в полемике стало «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) Александра Шишкова, члена Российской академии, критика и переводчика; позже он станет президентом Академии, а потом и министром народного просвещения. Лингвистом Шишкова в полном смысле слова назвать сложно: многие его рассуждения о происхождении слов напоминают нам о Задорнове или Фоменко, в лучшем случае о Марре или Хлебникове. В его время уже существовали крупные слависты — Добровский, Востоков, —способные оценить нелепость его этимологий (см. Корнесловие), да и сам Карамзин уже владел научным компаративным методом (см. Первобытный образ языка). Тем не менее у него были меткие замечания, связанные со словообразованием и сочетаемостью слов, кое в чем опередившие эпоху (см. Свойства языка). А его представления о «духе» и «теле» языка перекликаются с мыслями крупных теоретиков Запада — от Гумбольдта до Соссюра, если не Хомского (см. Дух и ум, Употребление). Шишков ценил, переиздавал и дополнял «Рассуждение» вплоть до 1824 года, а также написал много других томов критических и лингвистических сочинений.

Главным оппонентом Шишкова считался (и запомнился таковым потомкам) Николай Карамзин; в идеологическом смысле так оно и было, но от прямой полемики и от упоминания друг друга по имени они обычно уклонялись, хотя выдающиеся теоретические тексты Карамзин тоже писал. В результате автором наиболее запоминающегося «ответа Шишкову» стал блестящий журналист, надменный провокатор и сноб (тогда этого слова еще не было) Петр Макаров, вскоре после выхода своей рецензии на первое издание «Рассуждения» умерший. Это, по тогдашним литературным манерам, не мешало радоваться в полемических сочинениях его смерти, спорить с покойником и ругать его еще долго.

Языковая полемика шишковистов и карамзинистов не сводилась к чистой лингвистике. Это была полемика о мировоззрении, о многих разных вещах — от любви к Родине (см. Галлорусс) до одежды (см. Моды), от феминизма (см. Дамы) до общей эстетики (см. Вкус). И все это было тесно связано с языком: обсуждались (хотя и вперемежку и без привычной нам терминологии) вполне конкретные детали фонетики (Произношение), синтаксиса (Причастия), семантики (Свойство языка), не говоря уже о царице наивного представления о языкознании — лексике (Слово).

У каждого участника дискуссии была своя индивидуальная позиция. Языковая позиция при этом не тождественна литературной (например, член «Беседы» граф Хвостов, объект насмешек арзамасцев, был против языковой программы Шишкова и смеялся пародиям на него; непримиримые загробные противники архаист Бобров и новатор Макаров оба пылко ссылались на авторитет Ломоносова) и уж тем более политической. Советские авторы обычно считали шишковистов «реакционными», а карамзинистов «прогрессивными» и «революционными» (с советской, разумеется, точки зрения). Хотя, например, декабрист Пестель (немец и лютеранин) предлагал славянизировать воинские звания вполне «по-шишковски» (см. Мокроступы), не говоря уже о хорошо известных симпатиях Карамзина к самодержавию или о членстве автора Теории официальной народности Уварова в «Арзамасе».

Кстати, о патриотических немцах-декабристах. В пушкинском обращении «***, прости» (в прижизненных изданиях «Евгения Онегина» имен реальных лиц в тексте не было и не могло быть) ссыльный Вильгельм Кюхельбекер, тоже известный архаист, прочел свое имя и слегка обиделся. Он, скорее всего, ошибался, и Пушкин действительно метил в Шишкова, но понять Вильгельма можно: по тону это больше похоже на обращение к однокласснику, чем к старику-академику.

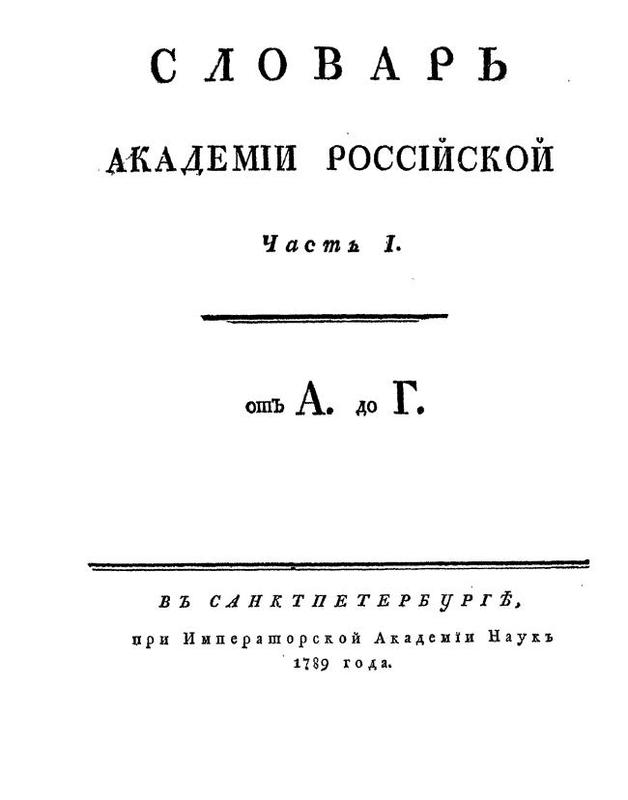

При этом Карамзин ценил труды шишковской Академии по составлению «Словаря Академии Российской», а употребляя в своих стихах славянизмы, аккуратно ссылался на церковные книги. Шишков, в свою очередь, в быту прекрасно говорил по-французски, перевел Лагарпа, а критики находили в его произведениях кальки с французского, в том числе и синтаксические.

Выросла ли мифология вокруг полемики лишь много лет спустя? Нет, ее с упоением создавали уже сами участники. Шишков, собственно, начал с того, что написал письмо самому себе от имени вымышленного «современного писателя», полное галлицизмов, а потом ссылался на него как на реальное (наподобие товарища Сталина, который в работе «Марксизм и вопросы языкознания», отвечая каким-то «учащимся из молодежи», тоже будет разговаривать сам с собой). Далее, за выписки из «сотен книг» карамзинистов адмирал выдает цитаты из одной-единственной книги графомана, не имевшего к Карамзину и его кругу никакого отношения (см. Претолковники). Сам Карамзин был ничуть не хуже: он критиковал одного из своих последователей, переодевшись в 70-летнего старика. А знаменитая дама-критик Анна Безнина, поклонница Карамзина и автор «Журнала для милых», была просто выдумана мужчинами в рамках феминистической программы (см. Дамы).

Попытаемся изложить разные ключевые сюжеты того времени в виде словарика, причем используя в качестве заголовочных статей только лексику того времени.

Академический словарь

В последнем вкусе туалетом

Заняв ваш любопытный взгляд,

Я мог бы пред ученым светом

Здесь описать его наряд;

Конечно б это было смело,

Описывать мое же дело:

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет;

А вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо б меньше мог

Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь

В Академический словарь.

К этим знаменитым строкам в первом издании первой главы «Евгения Онегина» Пушкин поместил примечание, впоследствии снятое:

«Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской академии. Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного. Вот что говорит Карамзин в своей речи: „Академия Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностию, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея словаря: мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно классического (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академий Флорентинской и Парижской...“».

© Wikimedia Commons

Пушкин иронично хвалит при помощи цитаты из Карамзина шишковский проект (речь формально идет еще о первом издании Академического словаря, составленном при княгине Дашковой, впрочем, и из него были исключены «все иностранные слова, введенные без нужды», — новаторство пуристического проекта Шишкова не следует преувеличивать). При этом Пушкин рассчитывает, что читатель помнит полемичное к Шишкову продолжение карамзинской речи (см. Перемена), на что намекает и характерным словом «вкус» (см. Вкусоборчество).

См. также Моды, Слово.

Варяго-россы

Стихи их хоть немного жестки,

Но истинно Варяго-Росски, —

пишет Константин Батюшков о поэтах-архаистах в «Видении на берегах Леты». В этой шуточной кличке, быстро подхваченной карамзинистами (см. Мокроступы) и арзамасцами — замшелая древность шишковцев и чуждость духу народа: они претендуют на то, чтобы быть славено-россами (см. Славенороссийский), а оказываются пришельцами, несущими чуждые исконному славянскому духу слова, чуть ли не скандинавские.

Вкусоборчество

Одним из нелюбимых слов Шишкова было вкус. Вы же знаете, как «дико бесят» многих в наше время сочетания типа вкусные люди или вкусная история? «Вкусно — съешь!» Так вот, и двести лет назад слово «вкус» вызывало такой же протест и с похожими аргументами. В «Рассуждении» разгневанный адмирал посвятил вкусу шесть страниц:

«…Читая Француския книги, начали мы употреблять слово вкус больше по значению их слова goût, нежели по собственным своим понятиям. От сего-то заимствования слов с чужих языков раждается в нашем сия нелепость слога и сей чуждый и странный состав речей… Хотя привычка и делает, что речь сия не кажется нам дикою, однакож в самом деле оная состоит из пустых слов, не заключающих в себе никакой мысли; ибо каким образом можно себе представить, чтоб вкус, то есть чувство языка или рта нашего, пребывало в музыке, или в платье, или в какой иной вещи?»

См. также Свойства языка.

Замечательный поэт-архаист Семен Бобров, автор сатиры «Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка», ставил под вопрос не только слово, но и вкус вообще как эстетическую категорию:

«Я стараясь очищать его [язык], не только не опроверг оснований Славенскаго языка, но еще в оных, как в органических законах, показал всю необходимость и существенность, и тем положил пределы всякому вводу иноязычных наречий, как примеси чужой крови. Но вы перелезли сии пределы, изказили язык, и сему изкажению дали еще имя: новой вкус, чистое, блестящее сладкое перо, утонченная кисть».

Конечно, большего подарка карамзинистам найти было сложно. Вождь противника ополчается на вкус, отрицает вкус! Адмирал тут же получил кличку «вкусоборца».

Галлоруссы

На протяжении XVIII века Франция была для России, как и для всей Европы, законодательницей самых разных мод, в том числе языковых. Русская сатира успела как следует поиздеваться над несколькими поколениями коверкающей язык модной молодежи. Однако в интересующий нас период во Франции уже произошла революция, ездить туда какое-то время было нельзя, а потом конфликт с новым бонапартистским режимом перерос в несколько войн (1805–1815), в ходе которых они брали Москву, а мы Париж. В этом контексте французские заимствования и кальки приобретают политическую остроту, которой не имели при старом режиме (см. Моды).

Но еще до первых столкновений с Наполеоном Шишков сочинял от лица «современного писателя» текст, изобилующий галлицизмами, и спорил с ним:

«Как можно хвалить грубое и порочить тонкое? (См. Нежное.) Заставлять нас идти по следам предков наших с бородами и хотеть, чтоб просвещенные нации не имели никакого над нами влияния? Знаете ли вы, что вы вздор говорите и что на сцене прекрасных букв (belles lettres) никто не сочтет вас прекрасным духом (belle (sic) esprit)? Вы этак захотите нас обуть в онучи и одеть в зипуны! Недавно случилось мне быть в Сосиете с нашими нынешними утонченного вкуса авторами; они резонировали о Ломоносе, что он в стихах совсем не гений, и что в прозе его нет ни элегансу, ни гармонии, для того, что он писал все длинными периодами. Эта критика очень справедливая и тонкая. В самом деле, когда все носят короткие кафтаны, то не смешон ли будет тот, кто выдет на сцену в длинном кафтане?»

Не отстает от него и Семен Бобров, который своего отрицательного персонажа назвал Галлорусс:

«Как иноплеменником? — Как из Вандалии? [в сторону] ах! как это все пахнет стариной? — даже не сносно, — будто мой язык чужой ему! — [к нему] неужли ты не видишь во мне россиянина? Знаешь ли, что ныне у нас всё переменившись? — Я тебе расскажу — на место неуклюжего вашего платья, ваших жупанов носят последней моды фраки, как видишь на мне, — прическа на голове славная à la Tite, — бороды бреют, — старых упрямцев обычаи брошены, все ихные морщины расправлены, — ихная грубость, ихная сериозность, или по вашему степенность, как ветхие и поношеные вещи, презрены; ныне все моложе, все освеженнее, все улыбается, — чувства утонченнее, — язык руской очищеннее, кисть наших Авторов не по прежнему сентиментальнее, живее, резвее, вот какая во всем реформировка! по чести скажу прежняя Россия была подлинно покрывшись каким-то ночным мерцанием, все было тогда заблудительно, не развязано, не выяснено, а ныне, — ты видишь и судишь по мне, — везде уж рассветавши, — одним словом, все в своей тарелке (во всех разговорах Галлорусса проведенные линеи для курсивных букв означают употребленные им выражения против свойства истинного языка, или по своенравию)».

Среди критикуемых шишковистами галлицизмов заметное место занимают семантические кальки (развитие, утонченный, сосредоточить, трогательно, занимательно), а также прямые заимствования из французского, иногда звучащие неожиданно современно (у Боброва появляется «запрещение или aмбарго»). Притчей во языцех были «чужие для русского языка» слова пахнуть и дышать в переносном смысле (кальки с ça sent, respirer — Его перо любовью дышит) — они появляются во множестве пародий. Очень интересны монологи у Боброва — здесь видны попытки калькирования не лексики, а грамматики, причем средствами явно простонародными: диалектные конструкции всё переменившись и ихный сатирик явно считает калькой, соответственно, перфекта либо результатива (tout (s’)est changé, возвратный вариант архаичен) и притяжательного местоимения 3-го лица, образующего в языках Европы нормальное парадигматическое соответствие остальным (leur).

© Государственный Эрмитаж

В 1812 году полемика проходит драматический пик: французы вторгаются в Россию, Шишков по приглашению Александра пишет грозные манифесты императора, напоминающие речь библейских пророков; он наряду с другим известным галлофобом и стилизатором графом Ростопчиным становится главным пропагандистом катастрофической, но триумфальной войны. Пушкин пишет о нем, что Шишков «славен славою двенадцатого года».

Разумеется, встал вопрос и о том, кто в действительности любит Отечество и насколько сильно. О своих противниках после пожара Москвы Шишков, по преданию, воскликнул: «Теперь их я ткнул бы в пепел Москвы и громко им сказал: „Вот чего вы хотели!“». А Ксенофонт Полевой со слов Пушкина рассказывал следующий эпизод о патриотическом литераторе Сергее Глинке:

«Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. H. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: „Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных? Ну, с Богом! Добрый путь вам!“ Карамзин прижался в уголок своей коляски…»

Действительно, устная речь великого историографа могла бы навлечь со стороны любителей Отечества упреки в предательстве — поэт-преромантик Гавриил Каменев в 1800 году с неприязнью записал: «Карамзин употребляет французских слов очень много. В десяти русских верно есть одно французское. Имажинация, сентименты, tourment, énergie, épithète, экспрессия, экселлировать и проч. повторяет очень часто». Проблема в том, что галлицизмов хватало и у самих Шишкова с Бобровым, как и у большинства образованных людей того времени. Так, положительные герои сатиры Боброва употребляют (по забывчивости автора) и сакраментальное слово вкус, и типичные кальки французских причастий на -тельный типа очаровательный и блистательный (charmant, brillant). А Шишков, кроме устоявшихся в XVIII веке заимствований, позволял себе синтаксические кальки типа выразить себя (вместо выражаться), нашли короче говорить, так что Макаров торжествующе заметил, что «антагонисты новой школы, которые без дондеже и бяху не могут жить, как рыба без воды, охотно позволяют галлицизмы, германизмы, барбаризмы, что угодно…».

Один юный поклонник Шишкова, офицер Кикин, прочтя его «Рассуждение» и став убежденным славянофилом (см.), в порыве восторга начертал на его книжке слова «Мое Евангелие». По-французски.

См. также Мокроступы.

Дамы

Главный теоретик карамзинизма Макаров выдвинул феминистскую программу разработки литературного языка: «для соглашения книжнаго нашего языка с языком хорошаго общества» он считал необходимым, чтобы «женщины занимались Литературою». Упомянем об одном курьезе. В это же время молодой литератор М. Н. Макаров, возможно, вдохновляясь призывом своего однофамильца, начал издавать специальный женский «Журнал для милых», в котором печатал коротенькие легкомысленные критические замечания некой Анны Безниной, уроженной «хорватской княжны Тюрбеской», восклицавшей: «Любезный Карамзин, кто лучше тебя может питать нас!» и ругавшей «нашпигованный славянщизною язык» (для уроженки Балкан несколько странное поведение). А уже в следующем году в московской газете появился некролог безвременно почившей Безниной. В дальнейшем данные об «известной писательнице» попали во многие мемуары и справочники, иногда в одном ряду с княгиней Дашковой. Хотя никаких реальных следов этой дамы нигде не отыскивается и практически наверняка юный издатель журнала выдумал ее, исходя из своих представлений о том, как должен выглядеть изящный щебет прекрасного пола на литературные темы.

В женском вопросе с Макаровым оказались солидарны и Карамзин, и Батюшков. Карамзин писал, что дамы находят слух русских писателей «грубым и несносным». У Батюшкова в пародийной поэме «Певец в „Беседе любителей русского слова“» члены «Беседы» восклицают:

Но месть тому, кто нас бранит

И пишет эпиграммы,

Кто пишет так, как говорит,

Кого читают дамы.

См. также Как говорят.

© Wikimedia Commons

На эту кампанию старик Шишков отвечал действительно грубо, но выразительно: «Милыя дамы, или по нашему грубому языку женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят». Несмотря на это, дамы состояли не в «Арзамасе», а как раз в шишковской «Беседе» — например, знаменитая поэтесса Анна Бунина, дальняя родственница Жуковского и Ивана Бунина, или менее удачливая Екатерина Пучкова. Правда, на реформирование языка они не претендовали.

Дух и ум

По шишковской теории (в общем, соответствовавшей французским «рациональным грамматикам» XVII века и отчасти идеям последующих теоретиков вроде Гумбольдта и Потебни), «язык по свойству своему есть тело и дух, тело его есть звук, дух же соединенный с ним разум; один токмо дух языка дает разверзающемуся понятию человеческому соразмерную духовным потребностям его пищу. …Как бы составленная из слов речь ни была благозвучна для слуха, но она без соединения с сими звуками оживотворяющего их разума есть мертвое тело. Чем больше в каком-либо языке тело сие предпочитается духу, тем больше портится язык и упадает дар слова». Слова «порождаются» (неожиданное предвестие генеративной лингвистики!) этим духом: «ни с чем не сравнимый чистый ум, порождавший в нем каждое слово по соображению понятий, свойств и качеств означаемых ими вещей».

В ответ молодой Александр Бестужев, будущий декабрист, в духе (тоже еще не появившегося) позитивизма спрашивает: «…как в языке (в собрании слов, не имеющих смысла, если человек не составит из них оного) родился чистый ум (без посторонней помощи), и потом этот чистый ум сам порождает в нем слова по соображению подобий, свойств и проч.?»

Ё

Создателем буквы ё часто считается популяризировавший ее в своих журналах Карамзин, хотя, по-видимому, ее придумала все же княгиня Дашкова, а первым в печати использовал Дмитриев (по иронии судьбы, адресат ниже приводимого письма). Эта буква была объектом активной ненависти Шишкова (независимо от того, кого он считал ее автором): по преданию, он собственноручно выскабливал точки над ё в принадлежащих ему книгах. Ярость вызывали не точки как таковые, а сама передача этого произношения на письме, будь то при помощи новой буквы или более раннего io: традиционно при «высокой» манере чтения, ориентированной на церковнославянский, читалось всегда е. Такая запись устойчиво ассоциировалась у него с простонародным слогом (см. Слог, Произношение). То, что «действительно все так говорят» (см. ниже), ни малейшей роли для него не играло (см. Употребление). Кстати, и сам Карамзин в серьезных исторических трудах этой буквы не употреблял: к иерархии слога он был вполне чувствителен.

«Жаль, что подражание худым примерам, похваляемым только несмысленными журналистами, нечувствительно увлекло его иногда желанием блистать новыми выражениями, придавать несвойственные вещам прилагательные имена, таковые как безбрежная тень и тому подобные, гоняться более за набором слов, нежели за ясностию и чистотою мыслей, особливо же искажать величавый наш язык простонародною, не бывало никогда в книгах наших буквой io или ё, которою ныне стихотворцы наши, хвастающие вкусом, пылкие воображением, но худо знающие язык свой, вводят в употребление».

Александр Шишков. Письма Ивану Дмитриеву (1818–1821)

«Я имею вашу грамматику (Ryskspråklära). Не отнимая ни мало у ней достоинства, позвольте мне с чистосердечием заметить в ней хотя и мелочь, но которая по нещастию сделалась довольно важною в новейшей нашей словесности. Вы в том не виноваты, ибо увлеклись примерами наших писателей. Многия слова напечатаны в ней с двумя точками над буквою е, как то живёшь, лжёшь, льёшь, поёшь, и проч. Хотя и действительно все так говорят, то есть произносят букву е как иô или ё, но сие произношение есть простонародное, никогда правописанию и чистоте языка несвойственное. Выдумка сия, чтоб ставить над буквою е две точки, вошла в новейшия времена к совершенной порче языка. Она до того распространилась, что пишут даже звёзды, гнёзды, лжёшь, и проч.».

Александр Шишков. Письмо шведскому филологу Эрстрему (1820)

Александр Шишков. Картина Джорджа Доу. 1826–1827 годы. © Государственный Эрмитаж

Читать далее.

Комментарии:

Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв